1. Вспомогательные методы in vitro в селекции растений.

К вспомогательным методам относят1) искусственное оплодотворение в условиях in vitro(преодоление прогамной несовместимости); 2)преодоление постгамной несовместимости; 3)методы клонального размножения растений; 4) методы получения гаплоидов in vitro; 5)криосохранения; 6) методы соматической гибридизации и цибридизации.

1) Отдаленные гибриды – гибриды межвидовые, межродовые и межрассовые. рис.1 преодоление прогамной несовместимости заключается в культивировании на агаризованной питательной среде завязи с нанесенной на нее пыльцой. Если оплодотворение произошло, то завязь начинает быстро разрастаться, дальнейшее культивирование эмбриона осуществляется в среде для эмбриогенеза после завершения закладки зачатка стебля и корня, эмбрион переносится в среду для прорастания

2) Преодоление постгамной несовместимости включает изолирование зародыша из семени или завязи; выращивание зародыша в среде для эмбриогенеза и в среде для прорастания. Среда для эмбриогенеза предназначена для дозревания, доразвития зародыша, среда для прорастания заменяет условия эндосперма. Среда для эмбриогенеза содержит больше питательных компонентов и регуляторы роста и развития растений. Среда для прорастания не содержит регуляторов, обычно среда М-С (безгормональная).

Животных освобождают от исследований in vivo

3) Методы микроклонального размножения позволяют получить растения из клеточной популяции фрагмента растения, имеющего уникальный генотип. Эти методы используют для размножения уникальных генотипов растений.

4) Гаплоиды в селекции получают для создания чистых линий. Чистые линии – гомозиготные линии; в классической селекции их получают путем принудительного самоопыления; они составляют исходный материал для селекции. В таких линиях концентрируются максимально хозяйственно полезные признаки.

Принудительное самоопыление (инбридинг, инцурст) проводится в течение 6-7 лет, при этом в гомозиготное состояние переходит лишь небольшое число признаков. Для ускоренного получения чистых линий и получения более зиготных форм используют гаплоидный метод, сначала получают гаплоиды. На гаплоидном уровне отбирают лучшие растения, затем с помощью метода полиплоидизации получают диплоидные, тетраплоидные, гексаплоидные и т.д.растения.

На гаплоидном уровне проявляются все заложенные признаки, в том числе рецессивные. Рис.2

Гаплоиды можно получить методами in vivo и in vitro. Первый метод получения гаплоидов in vivo близнецовый метод. Рис3. Этот метод предполагает поиск близнецовых растений, одно из которых может оказаться гаплоидным, это растение развивается из синергиды. Партеногенез – развитие гаплоидного зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки.

Индукция яйцеклетки к делению проводится с помощью биологически активных веществ (фитогормонов); в природных условиях такая индукция возможна с помощью чужеродной пыльцы.

Гинегенез in vivo включает облучение пыльцы малыми дозами гамма-излучения, такая пыльца прорастает, спермий попадает в яйцеклетку и начинает распадаться. Яйцеклетка индуцируется к делению распадающимся хроматином, хроматин спермия полностью разлагается, расщепляется нуклеазами.

Полимиксины и другие антибиотики: in vitro и in vivo взаимодействие

Андрогенез in vivo включает облучение яйцеклетки, затем проводят опыление обычной пыльцой, спермий проникает в яйцеклетку, ядро распадается, зародыш развивается из факторов ядра спермия и цитоплазмы яйцеклетки.

Источник: studopedia.su

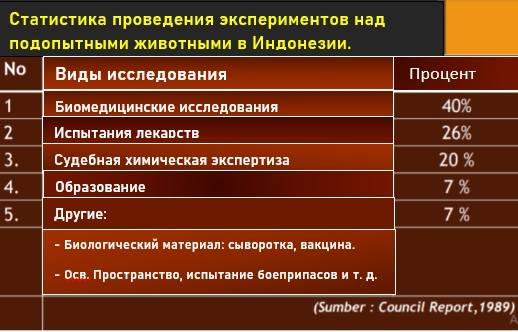

Проблема гуманного отношения к подопытным животным

Лабораторные животные — это одомашненные животные, которые содержатся специально в качестве животных моделей для опытного эксперимента. Они являются биологическим сырьём для различных исследований и тестирований, различного обучения и производства биомедицинских материалов. Эти животные зачастую содержатся в специальных вивариях и служат модельными животными для заражения болезнями человека, или болезнями, которые могут передаваться от животных к человеку.

Существует методика проведения исследований на подопытных организмах. Эту методику можно разделить на две части:

1 часть. Техника Ex vivo, что с латыни означает за пределами жизни человека

Суть данной техники заключается в перенесении части тканей или органов из организма в искусственную внешнюю среду. При этом обычно используются живые клетки или ткани, извлечённые из живого организма и выращенные (или сохранённые) в стерильных лабораторных условиях в течение нескольких дней или недель в чашках Петри. Такие клетки в будущем изучаются In vitro (с лат. — «в стекле») т.е. «в пробирке» и служат образцами поведения организма в целом, как следствие — сокращается потребность в экспериментах над животными и человеком.

2 часть. In vivo. В переводе с латыни «в жизни». Данная техника обозначает проведение экспериментов на (или внутри) живой ткани при живом организме. Она исключает использование части живого организма или мёртвого организма и подразумевает вовлечение в работу только целого организма.

Тестирование на животных и клинические испытания являются основными для исследования in vivo.

Цели метода in vivo заключаются в следующем:

- Испытания препаратов на животных. Они являются полуфинальными, и от успешных результатов испытания препаратов на животных напрямую зависит использование in vivo у человека.

- Исследование / изучение биологических процессов, происходящих в организме человека, возможное благодаря in vivo

- Исследования in vivo на людях, которые могут быть проведены только после доказанной эффективности и безопасности при выполнении их на животных. Данные исследования могут являться финальными и позволяют создавать лекарства, при положительных результатах in vivo на контрольных группах людей.

- Экспериментальные исследования на животных. Это важный способ, показывающий причинно-следственную связь. Однако ретроспективные исследования/наблюдения за живьём препарированными животными, чтобы объяснять причинно-следственную связь, сейчас являются неэтичными.

- Исследование in vivo является перспективным с точки зрения эксперимента на людях.

Тем не менее использование методов in vivo, как мы считаем, должно контролироваться Советом международных организаций медицинских наук, основанным в 1985 году. Для контроля методов in vivo органы управления данного совета ввели свод правил под названием «International Guiding Principles For Biomedical Research Involving Animal» в котором описана биоэтика в проведении исследований над животными. Основные требования к проведению опытов выглядят так:

а. Прогресс в биологических науках, а также совершенствование способов лечения людей, всё ещё напрямую зависят от исследований, проводимых на животных организмах и их тканях. Однако использование этих животных должно быть максимально этичным.

б. Для математических моделей, компьютерного моделирования и использования биологических тканей при необходимости следует использовать in vitro.

в. Использование экспериментальных животных необходимо только в том случае, если оно действительно полезно для благополучия и здоровья человека, для развития медицинской и биологической науки.

г. Используемые виды экспериментальных животных должны быть соответствующими, с минимальным количеством и хорошего качества для того, чтобы получить обоснованные результаты исследования.

д. Исследователи должны уметь относиться к подопытным животным как к животным, у которых есть чувства.

е. Исследование должно происходить с животными с низким порогом боли с минимизированным стрессом, либо с животными, для которых можно проводить технику отвлечения «весельем» с минимумом причинения стресса и боли.

ж. Исследователи должны знать, что действие, которое вызывает боль в определённой области у людей, также может причинять боль в экспериментах над животными, особенно, если это животное позвоночное.

з. Процедуру, которая вызывает боль вовремя эксперимента или стресса, следует избегать назначением лечения седативными препаратами, обезболиванием или анестезией хирургических процедур. Если же причинения боли избежать не получится, то от проведения экспериментов на подопытными животными, в условиях, где нет седативных препаратов и анестетиков, даже если животное парализовано, следует отказаться.

и. Если при осуществлении исследования или в конце исследования животное резко стало испытывать сильную боль, то должна быть проведена эвтаназия.

к. Условия жизни экспериментальных животных, используемых для биомедицинских исследований, должны быть как можно лучше, желательно, чтобы подопытные животные находились на попечении опытного ветеринара, который познал животное в экспериментальной лаборатории.

С нашей точки зрения, в процессе проведения исследования учёные должны создавать и улучшать протоколы с применимыми стандартами для научных и этических целей медицинских исследований. Наша точка зрения также соответствует и этике медицинских исследований, которая также перечислена во Всемирной медицинской Ассоциации, а основными её тезисами являются:

- уважение к правам человека и достоинству живых существ;

- уважение к свободе выбора и желания, которое применимо в том числе и к подопытным животным;

- выгодоприобретательность, что означает взаимовыгодность для людей и для других существ. Взаимовыгодными преимуществами в таких случаях служат полученные результаты, которых должно быть больше, чем полученных рисков;

- cправедливость (будьте справедливы по отношению к животному в эксперименте).

Однако приведённые выше тезисы из международных правил к сожалению, не всегда могут быть справедливыми и снова возносят белый флаг над наукой с надписью «серая мораль». Эти тезисы несправедливы исключительно своим двояким отношением, так как среди всего прочего животные препарируются постоянно, а для сохранения необходимого количества они выводятся в больших количествах и снова препарируется.

Мы не уверены, что у животных была свобода выбора между жизнью и смертью, между тем, чтобы быть препарированными или нет. Скорее всего, свободу в выборе и в свободе желания за животных решали люди, оправдываясь тезисом выгодоприобретательности. Ведь посмотрите сколько животных удалось спасти! Однако сколько животных при этом погибло исследователи не скажут.

На данный момент решить эту проблему стараются усложнением принципов биоэтики, пойдя на разделение двух описанных нами техник, т.е. чаще применять технику Ex vivo, а в технике In vivo заменять высокоразвитых животных на менее развитых.

Подобные принципы биоэтики излагаются в исследовании Russel Co. LTD., 1959.

Источник: habr.com

Модельные системы на основе метода культуры клеток in vivo

![]()

25.10.2015

Основной методический прием, лежащий в многочисленных разработанных системах моделирования иммунологических реакций с применением культуры клеток in vivo, включает культивирование клеток системы иммунитета в организме ареактивного реципиента с количественной регистрацией их функций. Для этих целей выделенные ткани или органы мышей измельчают до получения гомогенной взвеси клеток, которые после отмывания культуральной средой и подсчета трансплантируют реципиентам. Это дает возможность использования в экспериментальных исследованиях нефракционированных популяций клеток или их разных субпопуляций в различных соотношениях и смесях в норме или под воздействием разных факторов в организме донора, in vitro или в организме реципиента. В качестве ареактивных используют животных, иммунная система которых неразвита (новорожденные животные, куриные эмбрионы) или угнетена под влиянием тяжелых воздействий, обычно физических, и не способна к ответу на используемые антигены.

Клетки для культивирования обычно вводят реципиентам внутривенно (оптимальный способ), внутрибрюшинно или имплантируют в диффузионных камерах под кожу или в брюшную полость. Такие камеры (внешний диаметр 20-30 мм, внутренний — 10-15 мм, высота — 3 мм) закрыты миллипоровыми фильтрами (диаметр пор -0,1 мкм), препятствующими проникновению культивируемых клеток в организм реципиента или клеток «хозяина» в камеру (при пористости 0,45 мкм клетки могут проникать через миллипоровый фильтр).

Трансплантируемые клетки стимулируют антигеном в организме донора (наименее эффективный способ), in vitro или в организме реципиента. Функциональную активность культивируемых клеток количественно учитывают по титрам антител в крови реципиента, по числу продуцентов антител в его селезенке или по другим критериям, определяемым решаемыми задачами.

Для культивирования клеток in vivo обычно используют пересадки между сингенными животными, не осложненные иммунологическим конфликтом донор-реципиент.

Использование ксеногенной комбинации донор-реципиент не эффективно или мало эффективно. В подавляющем большинстве случаев трансплантированные клетки в такой модели антитела не вырабатывают.

В аллогенной комбинации по сравнению с сингенной продукция антител регистрируется, но на более низком уровне. Складывающаяся при этом ситуация характеризуется следующими особенностями.

Вследствие феномена аллогенной ингибиции перенесенные клетки медленнее размножаются в организме аллогенного реципиента (интактного или с подавленной облучением реактивностью) по сравнению с сингенным. Развивающаяся при этом у необлученных животных реакция «хозяин против трансплантата» приводит к быстрому отторжению трансплантированных клеток.

Через 24-96 час. после переноса клетки не способны реагировать на антиген, вводимый реципиенту. При использовании в качестве реципиентов эмбрионов или животных с подавленной иммунологической реактивностью иммунологический конфликт развивается в другую сторону.

В этом случае наблюдается иммунологическая реакция трансплантированных клеток против генетически чужеродного реципиента — реакция «трансплантат против хозяина». В результате реципиенты погибают от runt-болезни (новорожденные) или от «вторичной» или «гомологичной» болезни (взрослые животные).

Развитие этих реакций в резко выраженной форме регистрируется после трансплантации 10-20 млн лимфоидных клеток. С уменьшением числа пересаживаемых клеток число погибающих реципиентов от иммунологических осложнений уменьшается, но вместе с этим снижается и возможность выявления вырабатываемых антител.

Так, при внутривенном введении 18-дневным куриным эмбрионам 25 млн клеток селезенки половозрелых аллогенных кур и стимуляции клеток in vitro убитыми бруцеллами, антитела определялись в 100% случаев. Однако смертность от runt-болезни составляла 95%. При снижении числа спленоцитов до 0,5-5,0 млн смертность цыплят колебалась от 4,6 до 42,2%, но антитела определялись только в 50% случаев.

Совершенно очевидно, что при использовании «слабых» антигенов и меньших доз клеток оценка реакции может быть существенно более трудной или невозможной. В связи с этим наиболее совершенный вариант культивирования клеток системы иммунитета in vivo предусматривает изогению донора и реципиента. Принципиальная схема опытов по культивированию клеток иммунной системы в культуре in vivo показана на рис. 18.6.

- Безмикробные животные

- Линейные животные

- Индивидуальная чувствительность к действию иммуномодуляторов

- Иммуностимуляторы

- Иммунодепрессанты

- Адъюванты

- Иммуномодуляторы — лекарства для системы иммунитета

- Диагностика иммунодефицитных состояний

- Приобретенные (вторичные) иммунодефициты

- Врожденные (первичные) иммунодефициты

Источник: worldgonesour.ru