С самого начала научного подхода к познанию окружающего мира, математические модели использовались, чтобы придать нашим идеям простую и точную форму с целью предсказывать события в постоянно изменяющемся окружении. Физические науки достигли значительных успехов прежде всего с использованием количественных моделей в научном методе как средства для формулирования гипотез.

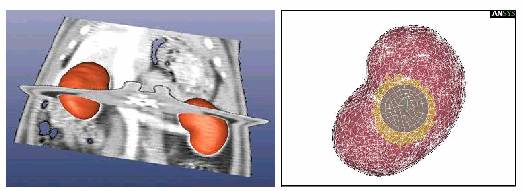

Методы, которые разрабатываются для применения математических моделей биологических систем в компьютерных имитационных исследованиях, позволяют выдвигать гипотезы относительно физиологии, фармакологии, и токсикологии живых систем. Также становится возможным экстраполировать результаты полученные в экспериментах на клетках и тканях in vitro на контекст всего организма. Оснащенные современной вычислительной техникой математические модели, имитирующие физиологические и фармакологические процессы используются для теоретических проверок гипотез относительно влияния локальных физиологических и фармакологических эффектов на организм в целом. Построенная модель служит в качестве объекта исследований для исследователей заинтересованных в изучении возможных эффектов фармакологических или токсичных субстанций. Таким образом, удается избежать избыточных экспериментов над лабораторнымив животными.

ХРОНИКА ИНСУЛЬТА | IN VIVO

Математическое моделирование и анализ систем успешно используются в фармакологии и физиологии с целью лучше понять и выразить количественно идеи о взаимодействиях происходящих среди сложнейших биосистем. Такие модели часто служат как средство формального построения гипотез относительно предлагаемых механизмов физиологического функционирования. Использование гипотез в компьютерных имитационных исследованиях может дать понимание взаимодействий физиологических переменных, которое может не быть интуитивно очевидным.

Одной из главной целей всемирных организаций по охране животных является уменьшение количества подопытных животных используемых в медико-биологических исследованиях. Хотя вряд ли когда-нибудь компьютерные имитационные модели полностью заменят эксперимент на животном, они могут послужить в качестве средств для рационального планирования исследований проводимых на лабораторных животных. Рациональное исследование может быть выполнено с использованием алгоритма такого как, например, изображенного на рисунке.

От in vitro к in vivo моделям для исследования таргетных препаратов и продуктов передовой терапии

1. Генерирование псевдослучайных чисел Суть моделирования методом Монте-Карло состоит в возможности генерировать произвольные случайные числа. Важно отметить, что под словом “случайные” в компьютерном моделировании понимается нечто отличное от того, что мы вкладываем в это понятие в повседневной жизни.

Случайные числа могут быть либо “истиными” случайными числами, которые основываются на аппаратных средствах (например, шум полупроводникового диода), или “псевдо-случайными“, которые генерируются компьютерной программой. Почти все статистические пакеты и языки программирования включают в себя генераторы псевдо-случайных чисел (RNGs – Random Number Generators), использующие тот или иной алгоритм для генерации чисел, которые ведут себя подобно “истиным” случайным числам выбранным из однородного распределения.

Генератор случайных чисел, использующийся в фармакологическом моделировании должен быть соответствующим образом протестирован. Повторение случайных последовательностей чисел или других паттернов может привести к моделированию, которое не представляет адекватно стохастическую природу индивидуумов в пределах исследуемой выборки (и событий в пределах испытаний).

Генераторы псевдо-случайных чисел имеют недостаток в том, что они являются циклическими и при достаточном числе обращений дают повторяющиеся последовательности. Периодом генератора псевдо-случайных чисел называется количество вызовов, которые могут быть сделаны прежде, чем генератор повторит последовательность еще раз.

Использующийся в фармакологическом моделировании генератор должен иметь период по крайней мере порядка квадрата количества вызовов. Таким образом, RNG, использующий модуль около 2**31 может не иметь достаточную «произвольность» для клинического моделирования.

2. Генерирование величин распределенных по определенному закону Как только сгенерированы равномерно распределенные случайные величины, они должны быть трансформированы в соответствующее стохастическое распределение. Как минимум, общие имитационные пакеты программ должны включать нормальное, лог-нормальное, бета-, и пуассоновское распределения, способность создавать распределения из совокупности равномерно распределенных переменных.

Также может потребоваться генерация соответствующих многомерных распределений. 3. Решение дифференциальных уравнений Для описания детерминированных изменяющихся во времени явлений, большинство разработчиков компьютерных моделей в фармакологии используют дифференциальные уравнения (ДУ).

Применение аппарата дифференциальных уравнений позволяет в максимальной степени “обобщить” программу, даже если нет необходимости использовать дифференциальные уравнения для всех моделирований. Использование ДУ делает код, который реализует данную подзадачу, более удобочитаемым, но и требует больших вычислительных затрат.

Линейные системы могут иметь явные решения, которые могут затем быть модифицированы с использованием линейных операторов, с целью решить проблему аналитически. Например, используя однокомпартментные модели и принцип суперпозиции, можно сгенерировать профиль зависимости концентрации препарата в плазме крови при многократных инъекциях.

Главное преимущество аналитического решения уравнений – скорость вычислений. Методы решения дифференциальных уравнений медленнее, чем методы для решений уравнений, заданных в явном виде.

Если моделируемая динамическая система — нелинейная (и эта нелинейность имеет значение в имитировании, что обычно случается в “реальной” жизни), то аппарат дифференциальных уравненийо должен быть безусловно использован. Следствием этого является резкое увеличение вычислительных затрат. Выбор метода для решения дифференциальных уравнений зависит от конкретной проблемы.

Если интервал интегрирования достаточно большой (как это бывает в обычных случаях моделирования), тогда требуемая точность может быть получена с использованием метода Рунге-Кутты или метода Адамса с адаптацией 4-го порядка. Если отношение самой большой константы к самой маленькой достаточно велико (например, в фармакокинетическом моделировании с использованием компартментов), или если есть медленно и быстро изменяющиеся компоненты в пределах системы, то эта система требует очень специфических алгоритмов для ее решения, таких как, например, алгоритм Gear или Livermore Solver. Поскольку клиническое моделирование явно изучает эффект изменчивости, вероятно будут наблюдаться предельные величины параметра, поэтому часто следует использовать методы устойчивого (робастного) интегрирования. В любом случае, рекомендуется выполнять предварительную проверку того, что используюется адекватный задаче метод решения ОДУ. В некоторых случаях подходящая аппроксимация может существенно уменьшить вычислительные проблемы.

4. Требования к компьютеру

Быстрый центральный процессор CPU (чем быстрее, тем лучше) может быть необходим для того, чтобы выполнить имитационный проект в течение разумного периода времени, совместимого с графиками разработки лекарства. Имитационные исследования методом Монте-Карло обычно требуют большие размеры памяти и возможности хранения данных. Несколько пробных моделирований, каждое с использованием тысячи повторений, могут легко занять вплоть до сотен мегабайт дисковой памяти. Требуемый размер оперативной памяти (RAM) обычно должен быть достаточным для манипулирования массивами данных этого размера. Для настоящих моделирований фармакоцевтические компании применяют многопроцессорные сервера, работающие месяцами напролет.

Реализация

Необходимо иметь в виду, что существует потенциальная трудность со всеми вышеописанными методами компьютерного моделирования: полученные результаты могут очень сильно зависеть от использованных в модели уравнений. В случае, когда уравнения известны из неких исходных принципов (например, альвеолярное газовое уравнение, закон сохранения вещества) это не должны быть препятствием, но если уравнение является эмпирическими, то использование альтернативных моделей может привести к совершенно другим результатам. Одним из примеров является уравнение для кривой диссоциации гемоглобина, для которого известно множество различных формулирово

Существуют также опасности допущения ошибок либо при построении математической модели, либо ошибки при программировании, особенно если реализацией модели занимается непрофессиональный программист. В таких случаях возможно появление эффектов, которые вовсе не имеют под собой фармакологического обоснования. Необходимо отделять такие эффекты от действительных предсказаний корректно построеной и реализованной модели.

В тех случаях когда существует более чем одно установленное уравнение для описания фармакологического отношения, исследователь может задаться целью изучить эффект влияния выбора уравнения на поведение модели. Если существуют несколько уравнений, которые все хорошо представляют основные данные, то выбор уравнения должен обычно не должен иметь сильно влиять на полученные результаты.

Проводя виртуальные эксперименты в течение нескольких дней (или даже нескольких часов) экспериментатор может получить значимую информацию о взаимодействии нескольких физиологических переменных, при условии, что связи, описывающие эти переменные будут выражены в форме уравнения. С другой стороны, фактическое реальное экспериментирование требует времени, финансирования и усилий, которые могут быть не всегда возможными.

Если исследователь принимает эти базисные принципы, то полученные результаты должны также быть заслуживающими доверия (при условии, что проект модели и реализация была сделана правильно). В этом отношении существуют, по крайней мере, четыре пункта: 1. Насколько “разумные” уравнения использованы в модели? 2. Выражают ли уравнения какой-либо известный фармакологический принцип?

3. Как точно уравнения описывают данные, на которых они основаны? 4. Правильно ли модель была разработана и реализована? Положительные ответы на каждый из вопросов должны быть получены еще до формулирования результатов моделирования.

Виртуальные больные Компьютерные технологии достаточно широко распространены в немедицинских исследованиях. Различные ситуации в климатологии и геологии моделируются с помощью компьютеров, инженеры проектируют сложные конструкции, используя математическую симуляцию чаще, чем создание и тестирование реальных прототипов.

Только в области науки, связанные с изучением человека, компьютерные технологии продвигались очень медленно. Однако ситуация меняется на глазах, и электронно-вычислительная техника находит все более широкое применение в биомедицинских исследованиях. Билл и Аллен — пациенты, страдающие бронхиальной астмой.

Несмотря на то, что они ни разу не были на приёме у врача, на зависть другим больным они имеют возможность использовать новейшие препараты и методики для лечения своей болезни. Правда, в ходе лечения их состояние может значительно ухудшиться, и они могут даже умереть, но эта проблема поправима и решается она всего лишь одним щелчком компьютерной «мышки», а все потому, что Билл и Аллен — пациенты виртуальные.

Работа с такими электронными больными способна заменить собой крупные дорогостоящие исследования, позволяет испытывать препараты, которых даже ещё не существует в природе, не говоря уже о специальном разрешении на их применение у человека. Так же, как и настоящие, виртуальные больные могут по-разному воспринимать назначенное лечение.

Точное знание различий между электронными пациентами позволяет лучше учесть влияние большинства важных факторов на течение болезни и развитие осложнений. Поскольку бронхиальная астма — очень сложное и не до конца изученное заболевание, в основе моделей виртуальных пациентов лежат различные взгляды на его патогенез, выбранные экспериментаторами.

Так, при создании Билла использовали гипотезу о том, что сигнальная молекула интерлейкин-5 избыточно стимулирует клетки иммунной системы — эозинофилы, которые активируют процессы воспаления, приводящие в конечном итоге к приступу астмы. У Аллена же активация болезни происходит в том случае, когда макрофаги приводят к нарушению проходимости дыхательных путей.

Билл и Аллен были специально созданы для проверки возможности использования блокаторов интерлейкина-5 в лечении и профилактике приступов астмы. Оказалось, что при воздействии виртуальных аллергенов и без лечения приступ астмы у Билла продолжался более длительное время, чем это обычно бывает у реальных больных.

Данный факт навёл экспериментаторов на мысль, что механизм астмы Билла, судя по всему, не является отражением действительности. Поскольку же симуляция введения блокатора интерлейкина-5 предотвращала развитие приступа у Билла, но не была эффективной у Аллена, чья модель ближе к реальности, фармацевтическая компания прекратила разработку таких препаратов для лечения астмы. В то же время стоит обратить внимание на то, что любая модель не является совершенной. Чем глубже представления о проблеме, тем ближе симуляция реальности, но при полном отсутствии понимания смоделировать интересующую ситуацию практически невозможно.

— постановка эксперимента достаточна сложна и подчас требует значительных затрат времени.

— из предыдущего пункта следует, что для данного промежутка времени может быть проверено только ограниченное число препаратов

— эксперимент может быть ресурсоемким, и экономические соображения могут оказаться превалирующими в организации исследования

— эксперимент на животных всегда сопряжен с морально-этическими ограничениями, тема которых также обсуждается в настоящем реферате.

Компьютерное моделирование, применяемое в медицинском образовании, может быть разбито на следующие категории:

— компьютерные текстовые симуляторы — компьютерные графические симуляторы — симуляторы с использованием манекенов — симуляторы виртуальной реальности

Источник: bioinformatics.ru

In vivo это в фармакологии

+7 (495) 150 41 90

- Комментарии юриста

- Услуги компании

- Доклинические исследования

- Клинические исследования

- Медицинская документация

- Исследования БАД

- Пользовательское тестирование ИМП

- Центр доп. профессионального образования

- Независимый аудит

- Портал неинтервенционных исследований ЛАБМГМУ

Популярные статьи

04 апреля 2023

25 ноября 2022

02 августа 2022

26 декабря 2022

17 января 2023

06 сентября 2022

16 августа 2022

15 ноября 2022

19 июня 2022

20 января 2023

Особенности регистрационных КИ воспроизведенных ЛП

В этой статье наш юрист отвечает на следующие вопросы:

- необходимый объем регистрационных клинических исследований воспроизведенных ЛП;

- регламент для определения эквивалентности путем фармакодинамических, фармакокинетических и клинических исследований;

- для каких препаратов биовейвер возможен, а для каких — нет.

3 ноября 2016 г. Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 85 были утверждены Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (далее по тексту – Правила ).

«Воспроизведенный лекарственный препарат» , «генерик» ст.11 Правил определяет, как лекарственный препарат, имеющий:

- такой же качественный и количественный состав действующих веществ (активных фармацевтических субстанций) и ту же лекарственную форму, что и референтный лекарственный препарат,

- и биоэквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждается соответствующими исследованиями биодоступности.

Исследования биоэквивалентности позволяют доказать эквивалентность воспроизведенного лекарственного препарата референтному лекарственному препарату по качеству, чтобы экстраполировать результаты доклинических испытаний и клинических исследований, проведенных в отношении референтного лекарственного препарата, на воспроизведенный лекарственный препарат.

Согласно ст.2 Правил , два лекарственных препарата, содержащих одинаковое количество действующего вещества, считаются биоэквивалентными , если

- они являются фармацевтически эквивалентными или фармацевтически альтернативными и

- их биодоступность (по скорости и степени) после применения в одинаковой молярной дозе укладывается в заранее установленные допустимые пределы. Указанные пределы устанавливаются для обеспечения сопоставимости биофармацевтических свойств лекарственной формы, в которой выпускаются лекарственные препараты in vivo (то есть сопоставимости их по эффективности и безопасности).

Изучение биоэквивалентности может осуществляться:

- in vivo — фармакокинетические, фармакодинамические, клинические исследования

- in vitro — например, исследования теста сравнительной кинетики растворения

Согласно ст.4 Правил , их действия распространяются на лекарственные препараты в виде твердых лекарственных форм для приема внутрь с немедленным высвобождением действующего вещества . Исследований биоэквивалентности других видов лекарственных форм описано в Приложении № 1 к Правилам.

Не требуется проведение исследований биодоступности in vivo в рамках процедуры биовейвера в следующих случаях:

- для дополнительных дозировок — в соответствии с подразделом 7 раздела III Правил (ст.ст.58-67);

- для отдельных видов лекарственных форм — в соответствии с Приложением № 1 Правил;

- для процедуры биовейвер, основанной на биофармацевтической системе классификации БСК — в соответствии с приложением № 4 Правил.

Определение биоэквивалентности путем фармакокинетического исследования

Для определения скорости и степени абсорбции в исследованиях биоэквивалентности обычно используется кривая «концентрация – время» (ст.3 Правил ).

Нижеуказанные фармакокинетические параметры и заранее установленные границы их допустимых отклонений позволяют судить о биоэквивалентности сравниваемых лекарственных препаратов путем оценки их сравнительной биодоступности:

- площадь под кривой «концентрация – время» (AUC), отражающая величину экспозиции;

- максимальная концентрация вещества (Сmax) в крови, плазме или сыворотке (далее также – плазма, биожидкость);

- время достижения максимальной концентрации в биожидкости (tmax).

При этом Сmax и tmax являются параметрами, на которые оказывает влияние скорость абсорбции действующего вещества из лекарственной формы.

Разработка дизайна и проведение исследований, анализ данных сравнительной биодоступности для подтверждения биоэквивалентности проводятся в соответствии с требованиями раздела III Правил .

Если биоэквивалентность невозможно подтвердить с помощью исследований биодоступности, проводятся фармакодинамические или клинические исследования, в соответствии с требованиями согласно Приложениям 2 и 3 . (ст.4 Правил)

Определение биоэквивалентности путем фармакодинамического исследования

Требования к фармакодинамическим исследованиям в рамках изучения биоэквивалентности указаны в Приложении 2 к Правилам .

Фармакодинамические исследования у здоровых добровольцев или пациентов могут быть использованы для установления эквивалентности между двумя лекарственными препаратами в случае, если фармакокинетический подход не применим.

Исследование фармакодинамической эквивалентности может понадобиться, когда количественное определение содержания действующего вещества и (или) метаболитов в плазме или моче не может быть проведено с достаточной чувствительностью и прецизионностью.

Кроме того, фармакодинамические исследования эквивалентности у человека необходимы, если измерение концентраций действующего вещества не может быть использовано в качестве суррогатных конечных точек для подтверждения эффективности и безопасности конкретного лекарственного препарата, например, для лекарственного препарата, оказывающего местное действие.

НО при некоторых обстоятельствах (например, для липосомальных лекарственных препаратов) кривые зависимости «концентрация в плазме — время» непригодны для оценки эквивалентности лекарственных препаратов.

Несмотря на то, что фармакодинамические исследования могут быть подходящим инструментом для установления эквивалентности, иногда указанные исследования не могут быть использованы из-за отсутствия значимых фармакодинамических параметров, которые могут быть достоверно измерены. В этом случае для подтверждения эквивалентности 2 лекарственных препаратов необходимо проведение клинических исследований. (ст.1 Приложения 3 к Правилам)

Определение биоэквивалентности путем клинического исследования

Сравнительные клинические исследования , описанные в настоящих Требованиях, проводятся по 2 основным дизайнам:

- дизайн клинической эквивалентности

- дизайн не меньшей эффективности.

Если целью клинического исследования является подтверждение клинической эквивалентности , должны применяются те же статистические принципы, что и для исследования биоэквивалентности. При этом для фармакодинамических и клинических конечных точек вместо обычно применяемых в фармакокинетических исследованиях 90% доверительных интервалов необходимо использовать 95% доверительные интервалы. Число пациентов, включенных в клиническое исследование, будет зависеть от вариабельности измеряемых параметров и допустимого диапазона их колебаний и обычно намного больше, чем это требуется при исследовании биоэквивалентности.

В протоколе исследований эквивалентности должны быть четко определены следующие положения:

- в качестве контрольных параметров выбирают значимые клинические конечные точки, на основании которых могут быть рассчитаны начало проявления реакции организма (если это подлежит измерению и клинически значимо) и ее интенсивность;

- размеры границ признания эквивалентности следует определять на основе анализа ситуации, принимая во внимание конкретные клинические условия, например, естественное течение заболевания, эффективность доступных методов лечения и выбранные искомые параметры. В отличие от исследования биоэквивалентности (где используется стандартный допустимый диапазон) допустимый диапазон в клинических испытаниях не может быть стандартным для всех групп лекарственных препаратов и определяется для каждого терапевтического класса (и показания к применению) в индивидуальном порядке;

- в настоящее время общепринятым для указанных клинических исследований эквивалентности является использование статистических методов, основанных на определении доверительных интервалов. Основная задача заключается в том, чтобы исследуемый лекарственный препарат не отличался от референтного более чем на строго заданную величину.

В дизайне таких исследований (по возможности) следует предусмотреть применение плацебо .

В некоторых случаях целесообразно включить в финальный сравнительный анализ конечные точки по оценке безопасности.

При проведении сравнительного клинического исследования в рамках изучения биоэквивалентности воспроизведенный лекарственный препарат и референтный лекарственный препарат должны соответствовать требования, указанным в подразделе 2 раздела III Правил .

Определение биоэквивалентности путем биовейвера, основанного на биофармацевтической системе классификации

«Биофармацевтическая система классификации» (biopharmaceutics classification system, BCS, БСК) — научный подход, позволяющий разделить действующие вещества лекарственных препаратов на основании степени их растворимости в воде и кишечной проницаемости. Биовейвер, основанный на биофармацевтической системе классификации (БКС), направлен на уменьшение количества исследований биоэквивалентности in vivo.

Вместе с тестом кинетики растворения для лекарственного препарата БСК учитывает 3 основных фактора , влияющих на скорость и степень абсорбции действующих веществ из лекарственных форм с немедленным высвобождением для приема внутрь:

- растворение,

- растворимость

- кишечную проницаемость

Биовейвер, основанный на БКС, ограничен лекарственными препаратами для приема внутрь в твердых лекарственных формах системного действия с немедленным высвобождением , содержащими высоко растворимые действующие вещества с предсказуемой абсорбцией у человека, при условии, что эти действующие вещества имеют широкий терапевтический диапазон.

При этом он неприменим к подъязычным, защечным лекарственным формам и лекарственным формам с модифицированным высвобождением. В отношении лекарственных форм, диспергирующихся в полости рта, данный подход применим, если исключена абсорбция из полости рта.

Если действующие вещества исследуемого и референтного лекарственных препаратов одинаковые и относятся к I или III классу по БКС, возможен биовейвер, как замена биоэквивалентности in vivo (при соблюдении требований раздела II Приложения № 4).

Биовейвер также возможен, если исследуемый и референтный лекарственные препараты содержат различные соли при условии их принадлежности к I классу по БКС (высокая растворимость и полная абсорбция). Действующее вещество не должно обладать узким терапевтическим диапазоном в соответствии с требованиями подраздела 11 раздела III Правил .

Биовейвер невозможен , если исследуемый лекарственный препарат содержит сложные эфиры, стереоизомеры и их смеси, комплексы или производные действующего вещества референтного лекарственного препарата, поскольку различия могут привести к различной биодоступности, не выявляемой с помощью экспериментов, используемых в концепции биовейвера , основанного на БКС.

26 декабря 2022

Сайт является сетевым изданием.

Зарегистрировано 30.04.2015 г. в Роскомнадзоре.

Свидетельство о регистрации: Эл № ФС77-61564.

Источник: labmgmu.ru

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Пищевые добавки и ингредиенты

- Р. Стеле — Срок годности пищевых продуктов: Расчет и испытание

16.2. Окисление липидов in vivo

16.2.1. Окислительный стресс

Определяющий фактор здоровья животных, и, следовательно, качества, пищевой ценности и приемлемости мясных продуктов для потребителя – образование свободных радикалов in vivo. [133]. Важнейшими потенциальными стрессовым и факторами в аэробных организмах являются химически активные соединения кислорода (ХАСК).

Образование свободных радикалов в живых клетках может быть как случайным, так и закономерным. Большинство продуцируемых в клетках оксидантов обязаны своим появлением четырем эндогенным источникам ХАСК [94].

Небольшие количества ХАСК, включая гидроксильный радикал (НО•), супероксидный (пероксидный) анион (О2•) и перекись водорода (Н2О2), продуцируются в процессе обычного аэробного митохондриального метаболизма. Центральную роль в образовании ХАСК играет, по-видимому, супероксидный анион (О2•-), тогда как другие промежуточные ХАСК образуются в результате цепных реакций, зарождающихся с помощью О2•-.

Пероксисомы, к которым относятся ацетил СоА-оксидаза, дофамин-β-гидроксилаза, уратоксидаза и другие ферменты, продуцируют в качестве побочного продукта Н2О2, которая затем расщепляется каталазой. Вместе с тем, часть Н2О2 расщепляется и проникает в другие компартаменты, усиливая негативные окислительные изменения.

Одной из первичных систем зашиты от естественных токсических веществ, присутствующих в кормах растительного происхождения, является цитохром Р-450 (полифункциональная оксидазная система у животных). Эндогенное введение этих ферментов увеличивает образование свободных радикалов и предотвращает острое токсическое действие инородных химических веществ. С другой стороны, некоторые ХАСК продуцируются целенаправленно. Например, фагоцитарные клетки защищаются от посторонних микроорганизмов, целенаправленно синтезируя в больших количествах О2•-, Н2О2, гипохлорит (-ОСI) и радикал окиси азота (NO•). Хроническое инфицирование вирусами, бактериями, паразитическими червями и печеночной двуусткой приводит к хронической фагоцитарной активности и, как следствие, к хроническим воспалениям и плохому приросту живой массы скота.

К важнейшим ХАСК относятся О2•-, НО• и другие кислородсодержащие радикалы органических соединений (пероксил- и алкоксил-RОО•, RO•), а также химически активные нерадикальные соединения – Н2О2, синглетный кислород (1О2), хлорноватистая кислота (HOCl), гидропероксиды и эпоксидные метаболиты эндогенных липидов. Нерадпкальные группы содержат химически активные кислородсодержащие группы [93]. Кроме того, продуцируются химически активные азотистые соединения (ХААС) – окись азота (NO•), диоксид азота (NO2•) и пероксинитрит (ONOO-)[181].

ХАСК способны окислять липиды, белки, нуклеиновые кислоты и другие макромолекулы, что ведет к гибели клеток и повреждению ткани [161]. Окисление липидов – наиболее широко используемый показатель окислительных процессов в ткани животных при стрессе, хотя оно зачастую сопровождает, а не вызывает повреждение или гибель клеток [70].

16.2.2. Окисление липидов

Фундаментальные принципы окисления липидов изложены в многочисленных работах [11, 42, 50, 82, 214], причем многочисленные факты свидетельствуют, что окисление липидов происходит in vivo [52, 54, 55, 72, 134]. Механизм окисления липидов in vivo, а также в мясных пищевых системах, определяется участием свободных радикалов, причем окисление начинается с фракции высоко ненасыщенных фосфолипидов в субклеточных мембранах. Процесс начинается с отделения из полиненасыщенной жирной кислоты (LH) bis-аллильного водорода при участии очень активного радикала (НО•) или определенных комплексов Fe-O, таких как феррил- или перферрил-радикалы [70]. Обзор термодинамики реакций с участием свободных радикалов приведен в [16], где при помощи стандартных одноэлектронных восстановительных потенциалов (Е0′) рассчитал иерархию или «порядок клевания» процессов, протекающих при участии свободных радикалов («Порядок клевания» (peskingorder) – термин, используемый при описании иерархических структур по аналогии с порядком клевания курицами зерна из кормушки в соответствии с их местом в куриной иерархии. – Примеч. перев).

Любое окисленное соединение (высокое значение Е0′) способно отделить электрон (или атом водорода) от любого восстановленного соединения (низкое значение Е0′), находящегося ниже в иерархическом списке, если реакция кинетически осуществима [16]. Таким образом, НО•, который находится на вершине порядка клевания (Е0′ = +2310 мВ) считается самым сильным оксидантом биологических систем и может окислять все более восстановленные соединения, расположенные ниже него в списке (табл. 16.1); он исключительно эффективен в качестве инициатор перекисного окисления липидов [16, 128]. Движущей силой этой реакции является разность потенциалов (ΔЕ0′) окисления двух окислительно-восстановительных полуреакций. Например, пара НО•, H+/Н2O имеет Е0′ = + 2310 мВ, а R•, H+/RH — Е0′ = + 600 мВ; ΔЕ0′ = +1700:

Формула 16.1 (с. 428).

Возникающий при этом жирный ацильный радикал (R•) быстро реагирует с О2, образуя пероксильный радикал (ROO•):

Формула 16.2 (с. 428).

Константа скорости (k1) этой реакции составляет 3 х 108 моль-1с-1 [16]. Поскольку ROO• сильнее окислен (выше по порядку клевания), чем R• или RH, именно он будет являться окислителем ненасыщенных жирных кислот и продолжать цепную реакцию:

Формула 16.3 (c. 429).

Константа скорости (k2) для этой стадии относительно низка (101 — 102 моль-1с-1) [16]. Гидропероксиды липидов (ROOН), образующиеся в ходе реакции распространения, являются как продуктами процесса перокисления, так и субстратами для дальнейших реакций с Fe2+ и Сu+, в результате которых образуются ROO• и алкоксильный радикал (RO•) [131]. Fe2+ при восстановлении расщепляет ROOН:

Формула 16.4 (с. 429).

ROO• и RO• оба могут инициировать дальнейшие реакции (например, (16.3) и последующие):

Формула 16.5 (с. 429).

Таблица 16.1. Одноэлектронный окислительно-восстановительный потенциал свободных радикалов и антиоксидантов (по [16])

| Свободные радикалы и антиоксиданты | Окислительно-восстановительный потенциал (Е0′, мВ) |

| HO•, H+/H2O | 2310 |

| Н3СН2С•, Н+/СН3СН3 | 1900 |

| RO•, H+/ROH (алкоксильный радикал) | 1600 |

| ROO•, Н+ (ROOH) (пероксильный радикал) | 1000 |

| O2•-, 2Н+/Н2O2 | 940 |

| ПНЖК, Н+/ПНЖК-Н(R•, H+/RH) | 600 |

| Урат•, Н+/ Урат-Н | 590 |

| Катехол-О•, НТ/Катехол-ОН | 530 |

| α-токофероксил•, Н+/α-токоферол | 500 |

| Аскорбат•-, Н+/аскорбат | 282 |

| Паракват/Паракват•-* | -448 |

* Скорее всего, имеется в виду пируват, поскольку паракват – это токсичный гербицид. – Примеч. науч. ред.

В зависимости от присутствия конкретного гидропероксида RО• также может подвергаться β-расщеплению с образованием алкильных радикалов (R1CH2•) и ряда альдегидов [128]. Альдегиды, включая гексаналь, малоновый диальдегид и 4-гидроксиноненаль, могут вступать в реакции с ε-аминогруппами протеинов и образовывать комплексы, характерные для реакций Майяра. Алкильный радикал имеет более высокий порядок клевания, чем RН или ROOH и может инициировать реакции разветвления цепи, в результате которых образуются этан или пептан – конечные продукты перекисного окисления ПНЖК.

Повышение степени ненасыщенности липидных биомембран или липопротеинов с помощью кормовых добавок увеличивает концентрации лабильных bis-алкильных атомов водорода, повышая вероятность того, что один из этих атомов водорода будет захвачен ROO• или другими радикалами [28, 51, 79, 162]. Скорость окисления ПНЖК пропорциональна количеству непредельных аллильных атомов водорода, присутствующих в данной молекуле ПНЖК [28, 162].

Так, линолеат (18 : 2) с двумя аллильными атомами водорода подвергается окислению в два раза медленнее линолената (18 : 3) с четырьмя аллильными атомами водорода. Кинетическое выражение скорости окисления олефина представляют в виде коэффициента окисляемости (Δ) [162], значение которого равно kp/(2kt)0.5, где kp — константа скорости реакции роста цепи (ROO• + RH > ROOH + R•), a kt – константа скорости реакции гашения (ROO• + ROO• > нерадикальные продукты). Значения окисляемости ПНЖК представлены в табл. 16.2. Таким образом, окисляемость 22 : 6 (10 непредельных аллильных атомов водорода) в пять раз выше по сравнению с 18 : 2 (два непредельных аллильных атома водорода).

Таблица 16.2. Значения окисляемости ПНЖК с различным числом непредельных аллильных атомов водорода. По [28, 162]

| ПНЖК | Обозначение | Н* | Δ**= kp/(2kt)0.5 |

| Линолеат | 18:2 | 2 | 20 ±0,2 |

| Линоленат | 18:3 | 4 | 41 ±2 |

| Арахидонат | 18:4 | 6 | 55 ±2 |

| Докозагексаенат | 18:6 | 10 | 102 ±2 |

* Количество непредельных аллильных атомов водорода.

** Δ – коэффициент окисляемости.

Источник: alternativa-sar.ru