Представления башкир о смерти были связаны с их общей системой миропонимания, взглядами на природу, верой в загробный мир. Они считали, что «при рождении каждого человека в книге судеб назначается число дней, которое он должен прожить, и количество пищи, нужное ему для употребления». Башкиры верили в существование жизни в потустороннем мире. Она представлялась им похожей на земную.

Издавна принято было считать, что умереть среди своего семейства («в своей постели»), прожив долгую, достойную жизнь, — это небесная благодать для человека. И наши предки верили, что если человек умирал быстро, легко, то душа его непременно попадала в рай. Если же тяжело мучился перед смертью, значит грехи его велики и не миновать ему ада.

ВВЕДЕНИЕ 3.

1. Обряды, связанные с охраной покойника. 6.

2. Подготовка покойника к погребению. 7.

3. Проводы покойника. 11.

4. Захоронение покойника. 14.

5. Поминальный обряд. 18.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22.

784. Идти ли на поминки, чтобы не обиделись?

3. Проводы покойника.

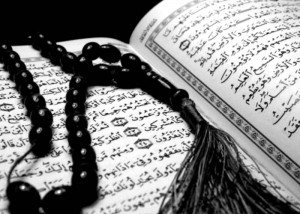

Перед выносом тело покойного перекладывают на луб, покрытый тканым паласом или занавесью. В юго-восточных скотоводческих районах в прошлом тело покойника поверх савана заворачивали в войлок. Перед выносом покойника все присутствующие должны повторять 99 раз фразу: «Нет Бога, кроме Аллаха» (лә иллаhу иль алла). В сотый раз мулла заключал и говорил: «И Мухаммед Пророк Его».

Затем, когда все уже завершили, повторяли за муллой: «Аллах Велик» – «Аллаhу Акбар». Далее мулла совершал молитву за душу умершего – доға ҡылыу. Из дома покойника выносили ногами вперед, по поверьям, чтобы он больше не возвращался и не запомнил обратную дорогу.

Затем его укладывали на деревянные носилки – мәйет ағас, который состоял из двух длинных жердей, с несколькими поперечными перекладинами. В центре носилки были перетянуты материей. Во время выноса покойного следует обычай гүр хәйере («дар умилостивительный для того света»), когда тому, кто будет молиться за душу умершего (чаще мулле), давали какое-нибудь животное (барана или козу), в наши же дни обычно дают не менее 500 руб. После этого всем присутствующим раздают хәйер: полотенца, монетки, платочки, мыло и т.д. Следует указать на то, что соблюдение обычая гүр хәйере у челябинских башкир не имеет определенного порядка.

Шариат строго запрещает оплакивать покойного громко. Нельзя царапать лицо и тело, наносить другие телесные повреждения, раздирать одежду, рвать волосы. Считается, что покойный мучается, когда семья так оплакивает его. Плачущего мужчину следует упрекать, а плачущего ребенка или старика — нежно успокоить. Ислам строго запрещает плакальщиц.

Однако, в некоторых мусульманских странах имеются профессиональные плакальщицы, которых нанимают во время похорон и поминок.

Женщины принимать участия в погребальной процессии не могли (их присутствие на кладбище было способно нарушить святость могил). Повсеместно женщины провожали умершего только до ворот дома. В некоторых деревнях Аргаяшского района женщины сопровождали покойника до ворот кладбища

КОГДА ПРОВОДИТЬ ПОМИНКИ? 3, 7, 40 ДНЕЙ.

Оставшиеся женщины читают дома молитвы, и родственники умершего раздают «хәйер».

Эта милостыня облегчит мучения покойника в могиле. Всем, кто охранял покойного, читал молитвы, принимал участие и присутствовал во время обряда проводов покойника, родственники умершего раздают умилостивительные дары: полотенца, карманные и головные платки, мыло, носки, монетки, «нитки умершего» (нити 10, 33 или 40 раз обмотанные вокруг колена и стопы и смотанные в мотки).

Нитки, иголки, остатки материи, оставшиеся после шитья савана, также раздаются как подаяние (хєйер). Тем, кто переворачивал тело покойника во время мытья, дарят более ценный подарок. Это может быть рубашка, полотенце или деньги. После всего, прибираются в доме, убирают одежду и вещи покойника, которые использовались во время обмывания. Эти предметы закапывают или сжигают.

Рукавицы и тряпку, которыми обмывали покойного, закапывали в укромном месте (возле сарая, под забором и т.д.), где не ступает нога человека, туда же выливали воду после мытья. В прошлом у башкир участникам похорон раздавали одежду покойного, а мулле — часть имущества умершего или деньги. В отдельном помещении или у соседей готовят ритуальное угощение для поминок.

Мулле за то, что он обязуется молиться за умершего в течение длительного времени (40 дней), во время поминок дают милостыню в виде денег или скотины. Считается, что по ночам в пятницу и в дни праздников души умерших прилетают в свои дома на земле, поэтому нужно творить в эти ночи молитвы. В день похорон необходимо подавать милостыню вещами или деньгами. Например, у древних тюрков после погребения умершей жены хозяин дома до чтения молитвы обходил всех собравшихся с улицы женщин и раздавал им «три бумажки иголок, по 2—3 штуки каждой, так как умершая женщина в течение своей жизни употребляла много иголок. Если умершая осталась кому-нибудь должна, то раздают эти иголки женщинам, говоря: «Да не останутся (долги умершей) на ее шее!».

4. Захоронение покойника.

3ахоронение покойника на башкирском языке терминологически обозначено выражением «ерләу» – как возвращение человека земле в кладбищах («зыярат»). Считается, что земля кладбища обладает притягательной силой, из-за чего существует негласный запрет на произношение слова «зыярат», а о самом кладбище принято говорить иносказательно. Выкопанная могила охраняется. Похоронное шествие мужчин, приблизившись к воротам кладбища, останавливается для громкого приветствия мертвых: «Ғәммәттән» (досл.: нарушение покоя мертвых по причине печали, скорби).

Не доходя, сорока шагов до кладбища, для умершего полагалось читать особую молитву – йыназа намаз. В Кунашакском районе, в деревне Казакбаево, перед входом на кладбище тело умершего человека клали на поляну. Возле него оставались только мулла и четыре человека из числа старейших деревни, остальные же рассаживались позади. После прочтения молитвы мулла мог спросить у присутствующих: «Хорошим ли человеком был покойный, не было ли у него долгов?» После утвердительного ответа процессия двигалась к месту захоронения.

Кладбища (зыярат) у башкир располагаются недалеко от деревень на склонах холмов, в предгорьях или в степных районах, в рощах, преимущественно берёзовых, тщательно оберегаемых от порубки и содержащихся в чистоте, огорожены деревянным забором. Земля на территории кладбища считалась священной: на ней нельзя было ни вырубать деревья, ни убивать животных, потому что каждая пядь земли там якобы обитаема духами умерших.

Могильная яма (ҡәбер) выкапывалась в направлении восток – запад с отклонениями на запад, северо-запад, длинной до двух, шириной до одного метра. В Зауралье глубина могилы была небольшой: для женщин – до сосковой линии груди копающего, а для мужчин – до нижнего края грудной клетки. Таким образом, глубина зависела и от роста человека, готовящего могилу для усопшего.

Детские могилы, как правило, были гораздо мельче взрослых и, соответственно, уступали в размерах. Информаторы не дают четкого размера могилы, указывая лишь, что могила выкапывалась неглубоко, обычно копали по пояс; могила рылась в длину, которая соответствовала росту покойника в направлении с востока на запад.

Сбоку у южной стенки могилы вырывался подбой – «ләхет», как правило, не более 60– 70 см в высоту и ширину. Покойный должен быть захоронен так, чтобы хищники не ощутили запах и не могли вытащить покойного из могилы. Строго запрещено хоронить мусульманина на немусульманском кладбище. И наоборот — хоронить не мусульманина на мусульманском кладбище.

Если умерла женщина другого вероисповедания, а во чреве имела от мусульманина, то хоронят на отдельном участке земли спиной к Мекке, чтобы ребенок находился лицом к Мекке. Шариат с неодобрением относится к различным надгробным постройкам, богатым склепам и мавзолеям, которые могут искушать и вызывать зависть у других. Рекомендуется на простом камне сделать надпись «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун», что значит «Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему будем возвращены»).

Во время рытья могилы нельзя было передавать из рук в руки орудия, которыми рыли могилу, а также работать до пота. Обычно человек, почувствовавший усталость, бросал на землю лопату, другой, стоящий рядом, подбирал ее и продолжал работать. Все орудия для рытья могилы: деревянная лопатка (ағас кѳрәк), лом, штыковая, совковая лопата оставлялись на кладбище в специальной хозяйственной постройке (зыярат hарайы). При необходимости этими же предметами пользовались во время следующих похорон.

Перед погребением у могилы читалась молитва. В могильную яму спускались три близких родственника и, держась за билбау, опускали покойника в могилу. В могильной нише под голову покойного для удобного расположения могли посыпать землю. В Аргаяшском же районе, например, были случаи, когда под голову покойного клали сухие листья или стружку.

Укладывали умершего на спину так, чтобы лицо было обращено на юг (к Кибле). Завязки (билбау) развязывали и потом уже отдавали тем, кто опускал покойника в могильную яму.

Затем тем, кто находился в могильной яме, подавали заранее подготовленные берёзовые полена (в Кунашакском районе) и доски или дёрн (в Аргаяшском районе, ләхет таҡтаhы); могильную нишу прикрывали так, чтобы земля не касалась тела покойного. Не дожидаясь того, как выберутся из могильной ямы помощники, мулла первым бросал горсть земли, а за ним все остальные.

Засыпали могилу (ҡәбер) в той же последовательности, как и выкапывали: в первую очередь насыпали глину, потом чернозем, образуя могильный холмик, который по периметру обкладывали кусками дерна. После засыпки впускной ямы возводили надмогильное сооружение.

Надмогильные сооружения были в основном каменные, наибольшее распространение имеют необработанные каменные плиты, врытые в изголовья могил. На них резьбой или долблением наносили тамгу – знак родовой принадлежности или высекали имя умершего, дату рождения и смерти, изречения из Корана.

В Аргаяшском районе Челябинской области, по сведениям, над женскими могилами ставили в основном белые камни – кварцитовые, известняковые и т.д. Однако над женскими захоронениями камни встречались редко, а если и встречались, то только в изголовье и меньших размеров, чем над мужским могилами. Также встречались и каменные обкладки вокруг могил.

Обкладка в основном по периметру могил, уложены плашмя друг на друга. По форме они повторяют каменные обкладки Башкирии, но по размерам превосходят их более чем вдвое (в длину – 5–6 м, в ширину – 3–4 м). Сейчас же в некоторых деревнях можно встретить современные могильные плиты, на которых выбита арабская вязь. Нередко можно увидеть сочетание камня и дерева на одном могильном холме.

Зачастую дерево ставят как временный вариант, а в это время где-нибудь заказывают надгробный памятник. Как правило, в Кунашакском районе могильный холм обкладывали камнями или поверх могилы ставили сруб в виде усеченной пирамиды. После окончания погребения все присутствующие отправлялись в дом умершего, а мулла мог остаться на кладбище. Если умерший при жизни был плохим человеком, убийцей или самоубийцей, его иногда даже не обмывали и хоронили в той же одежде, в которой он умер. Хоронили в стороне от кладбища или на его окраине.

После погребения умершего все мужчины усаживаются вокруг могильного холмика, мулла прочитывает 67 суру Корана, чтобы умерший мог правильно отвечать на вопросы допрашивающих ангелов. После молитвы наступает предписанная шариатом раздача милостыни («хәйер») деньгами, полотенцами, платками, кусками материи.

Процесс захоронения покойника регламентирован полуденной молитвой «өйлә» (до 13ч. 30 мин., время местное). Затем все отправляются в дом умершего, так как существует обычай встречать участников похорон и ловить их взгляд. Существует поверьеу, что после взгляда на покойника у человека тускнеют глаза («күҙ нуры юғала»), а при встрече с участниками похорон блеск глаз у человека якобы восстанавливается.

Башкиры считали, что после ухода людей с кладбища, тотчас к погребенному возвращалась душа. Смерть человека представлялась как переход души в новое состояние. При жизни у каждого человека была душа – йән. Она считалась главной частью человека, отсутствие ее вело к смерти.

5. Поминальный обряд.

Как и у других народов, у башкир поминки служили своеобразным способом общения с мёртвыми. В отличие от похорон, поминки не были строго регламентированы исламом. Согласно древним верованиям, умерший продолжал жить и после смерти. В эпосе «Куз-Курпяч», отражающем доисламскую эпоху, говорится, что у башкир на поминках было принято совершать те потехи, которые умерший любил в жизни. На поминки влиятельного при жизни человека собирались многолюдные йыйыны, устраивались праздничные развлечения.

В настоящее время у башкир проводят поминки, посвященные 3-му, 7-му, 40-му дням, а также через год. Поминки, как и у многих народов, — это праздничное застолье с приглашением муллы, пожилых людей, близких родственников, тех, кто помогал проводить умершего в последний путь. “Меню” подобных церемоний особо не отличается от традиционно-праздничного: обязательно мясной суп-лапша, большой круглый пирог с мясом, испеченный на сковороде, блины (по поверьям, дух умершего питается запахом каленого жира), чай, печеные изделия, сладости.

Поминальная трапеза предваряется чтением Корана, близкие покойного раздают присутствующим деньги. Во время поминок вспоминают покойника добрым словом, не ведут пустых разговоров, громко не смеются, не сплетничают, категорически запрещается употребление спиртных напитков. Последующее ежегодное проведение поминок не является обязательным требованием, но считается богоугодным и благим делом. Эти церемониалы можно проводить немного раньше, но не позже дня смерти человека.

Приглашёнными были участники похорон и все родственники. На похороны и поминки женщины приходят в закрытых платьях с длинными рукавами, на голову обязательно повязывают платок, снимают с себя украшения. Мужчины на голову надевают тюбетейки. Об использовании у башкир специальной траурной одежды сведений нет.

Первые поминки устраивались на третий день. Приглашали всех, кто присутствовал на похоронах: муллу, родственников, соседей, которые приносили с собой гостинцы: чай, бурсак, блины и др. Мулла читал молитвы за упокой души умершего. Готовили бешбармак, суп-лапшу, балеш, кумыс. К чаю подавали сладости и мучные изделия: пироги с рисом, изюмом, урюком, смородиной или черёмухой, бурсак.

Вторые поминки устраивались на седьмой день. Как и во время первых поминок, мулла прочитывал молитву, подавалось угощение, присутствующим раздавали хаер.

Главные поминки устраивались на 40-й день. Их разрешалось проводить и раньше назначенного срока. 40-й день считался самым важным и обязательным ритуалом помина льного цикла. На эти поминки приглашали всю родню, говорили: «Нельзя кого-то из рода оставить неприглашённым». Считалось, что на 40-й день душа умершего покидала свой дом — до этого она каждый день скиталась поблизости.

В Бардымском районе Пермской области в 1984 г. было записано поверье, что в течение этого срока душа умершего прилетала и садилась на крышу дома или окно. Сердца живых при этом словно пронзались сорока иголками; в течение сорока дней их по одной вытаскивали, постепенно боль стихала, горе притуплялось.

В эпосе «Заятуляк и Хыухылу» героиня ждёт возлюбленного 40 дней, а на 41-й день, не дождавшись, умирает. В башкирском эпосе «Акхак-Кола» подробно описываются поминки 40-го дня: было зарезано 40 баранов, яловых кобылиц и 40 двугорбых верблюдов, приглашены муллы, которым подарили 40 мотков ниток. В течение 40 дней ежедневно читали молитвы, на 40-й день — заключительную.

Приглашают муллу для чтения молитв, специальных сур Корана, после чтения молитв родственники умершего раздают хєйер. Раздают платки, рубахи, полотенца, отрезы на платье, остатки материи. Обычай раздачи кусочков ткани на похоронах был известен почти всем среднеазиатским народам.

Он является «пережитком древнего обряда разрывания и расхватывания одежды умершего, с тем, чтобы благодатная сила умершего, особенно, если это был старый и уважаемый человек, передалась оставшимся в живых». Из этих кусочков ткани, как особо благодатных, шили занавески, верхнюю одежду для детей и т.д. Обычай восходит к гомеопатической магии, известной многим народам мира. Присутствующие принимают милостыню с пожеланиями покойнику благополучного перехода через чистилище, обретения им покоя

Источник: www.myunivercity.ru

Какие поминальные подарки принято дарить после похорон и поминок

В соответствии с давней традицией после поминок принято раздавать всем подарки и угощения. Считается, что подобный ритуал способен облегчить участь покойника, замолить его грехи и помочь отправиться к Всевышнему.

Зачем после поминок раздают вещи покойника

Церемония подношения имеет языческое прошлое. Раньше поклонники идолов давали угощения для того, чтобы задобрить божество. Считалось, что это предоставляло умершему удачу и спокойствие в загробном мире.

Стоит отметить, что подаяние после похорон существует в разных религиях. У мусульман такая процедура называется хаер. Его обычно преподносят за ритуальным обедом после погребения. Евреи для поминовения покойников вручают цдаку. Целью одаривания считается призыв помолиться за покойного человека, попросить у Всевышнего прощения его грехов.

Подношение раздают всем, кто присутствует на похоронах или поминках. Жители мегаполисов традицию практически игнорируют, относя ее к анахронизмам. А вот обитатели провинций в большинстве своем почитают обряд. Они одаривают родственников, соседей и знакомых.

На похоронах есть традиция вручать сверток первому человеку, которого траурное шествие встретит на пути с кладбища домой. Мужчинам чаще всего дают носки, а женщинам – чулки. Постороннего угощают хлебом и сладостями.

Что раздают после поминок на подаяние разные народы

Мусульманский народ привык отдавать на подношение деньги, чай, отрезки ткани. На стол обычно подают сладости, которые потом отдают гостям. В соответствии с мусульманской религией поминки должны быть максимально скромными. Поэтому готовят обычные блюда, которые и так употребляются в повседневной жизни. Считается, что если организовать пышные поминки, Аллах покарает всю семью.

Христианские народы после поминального застолья отдают все ложки, полотенца или носовые платки. Обязательно всем гостям раздают сладости. В некоторых регионах даже готовят домашний хлеб, чтобы использовать его для панихиды.

Традиции исламских и христианских народов разрешают раздавать личные вещи покойника. Чаще всего их относят в церковь, отдают бедным или малоимущим людям. Не разрешается только раздавать те вещи, которые были на покойном в момент смерти.

Вещи покойника раздают только на сороковой день после смерти, после того, как душа покидает землю. Людей, которые взяли себе поминальные предметы, просят молиться за спокойствие души ушедшего.

Почему после поминок раздают конфеты и печенье

Сладости являются традиционным угощением, которое гости обычно берут с собой. Сладости дают всем, детям и взрослым, знакомым и чужим людям. Отдавая конфеты человеку, обычно просят помолиться за покойного, попросить отпущения грехов у Всевышнего. Ребенку разрешается съесть лакомство без молитвы.

Поминальные сладости можно положить в пакетики, чтобы было удобнее, но это не обязательно. Много гостинцев давать не принято, ведь считается, что человек совершит чревоугодие. Если поминки пришлись на пост, обед и угощение должны быть не жирными.

В некоторых регионах близкие и родственники покойного идут на похороны и поминки уже со своими сладостями. Угощение отдают семье покойника. А уже после все сладости перемешиваются и раздаются.

На кладбище после окончания похорон и поминок принято давать носовые платки или полотенца. Они являются символом скорби. Платки дают женщинам. А вот представители сильного пола, которые несли гроб, забирают полотенца.

По еще одной традиции раздавать можно ложки. Считается, что они хранят в себе те хорошие слова, которые были сказаны во время поминального обеда. Раздавая гостям ложки, семья покойного помогает донести эти слова ко Всевышнему.

Источник: rsute.ru

Поминальный стол у мусульман

Мужчины и женщины на поминках сидят в разных помещениях, а если невозможно организовать разные помещения, то за разными столами.

Одевать следует в соответствии с событием. Женщины должны быть одеты в закрытые платья или кофты и длинные юбки. На голове обязателен платок. Одежда должна быть белой, либо светлых тонов. мужчины надевают костюмы сдержанных цветов, либо рубашки и брюки в светлых тонах, на голову — тюбетейку.

Во время поминок принято раздавать хаер (подаяние). Его раздает каждый, кто сидит за столом, всем остальным. После каждого подаяния, которое совершается по кругу, мулла читает молитву. Хаером служат деньги (сумма всегда остается на усмотрение раздающего), платки, мыло или чай.

Обед проходит в полном молчании. Никакие речи и воспоминания об усопшем не приветствуются. Не приветствуется (равно как и на похоронах) плач по усопшему, поскольку, согласно словам Пророка, когда по умершему плачут близкие, он мучается.

Алкогольные напитки на поминальном обеде строго запрещены.

После окончания обеда гости не задерживаются и быстро расходятся. Нетронутые блюда и сладости хозяева дома раздают всем собравшимся в виде гостинцев.

На поминки на седьмой, сороковой день и на годовщину приглашают муллу, родственников и людей, близко знавших усопшего.Как правило — это скромные чаепития со сладостями, которые символизируют сладкую загробную жизнь умершего. Во имя покойного раздают милостыню нуждающимся и совершают молитвы в мечети. Во время вторых и следующих поминок собравшиеся, в том числе и женщины, могут по желанию посещать могилу усопшего, тогда как на похоронах, по мусульманским традициям, присутствуют только мужчины.

Набор блюд

Особенность мусульманской кухни — абсолютное отсутствие свинины (запрещено Кораном).

На первое на мусульманском поминальном обеде принято подавать суп с домашней лапшой.

Также принято подавать плов и различные национальные сладости. Из напитков — традиционен чай.

Приводим рецепты поминальных блюд из расчета на 50 гостей

Суп-лапша домашняя

Для бульона

Мясо курицы, говядина или баранина – 2,5 кг

Морковь – 700 г

Лук — 700 г

Масло растительное – 150 г

Вода – 14 л

Соль – 2 ст. ложки с верхом

Молотый черный перец, лавровый лист

Для лапши:

1,2 кг муки высшего сорта

8 яиц

1 ч. ложки соли

Бульон:

Сварить мясо в подсоленной воде. Оделить мясо от костей и порезать небольшими кусочками. Морковь очистить, нарезать брусочками. Лук очистить, мелко нарезать. Спассеровать морковь и лук на растительном масле.

Добавить в бульон мясо, пассерованные овощи и довести до кипения.

Заранее приготовить лапшу:

Замесить крутое тесто из муки, яиц и соли. Разделить на 12 частей. Каждую раскатать скалкой очень тонко и слегка подсушить. Нарезать из теста тонкую лапшу.

Непосредственно перед приходом гостей опустить лапшу в бульон с мясом и пассероваными овощами. Довести до кипения и сразу же снять с плиты. Добавить перец и лавровый лист.

Плов мясной

Рис — 8 кг

Баранина или говядина — 6 кг

Растительное масло — 2,5 л

Репчатый лук — 4 кг

Морковь — 4 кг

Зира — 5 ст. ложек

Барбарис — 5 ст. ложек

Перец красный — 3 ст. ложки

Перец черный — 4 ст. ложки

Паприка — 5 ст. ложек

Соль

Чеснок — 7 больших головок

Мясо нарезать крупными кусками, морковь — соломкой (вдоль корнеплода), лук — полукольцами.

Разогреть в казане растительное масло и обжарить мясо до образования румяной корочки. Добавить лук, морковь и обжаривать еще минут 5-7. Добавить специи соль, воду, чтобы не покрывала зирвак (мясо-овощная смесь) и тушить минут 10. Выложить предварительно замоченный рис, залить водой, чтобы она покрывала рис примерно на 3 см.

Довести до кипения на сильном огне и убавить огонь до минимального, закрыть крышкой и варить до готовности. Когда рис полностью впитает воду, аккуратно воткнуть в него головки неочищенного чеснока по периметру, накрыть крышкой, и потомить еще минут 5. Дать слегка остыть.

Плов Фруктовый

Рис — 7 кг

Морковь — 3 кг

Изюм — 500 г

Сушеные яблоки 500 г

Курага — 500 г

Чернослив — 500 г

Яблочный или виноградный сок

Растительное масло — 1 л

Корица — 2 ст. ложки

Барбарис — 3 столовые ложки

Шафран — 3 ст. ложки

Имбирь — 1 ст. ложка

Соль

Сухофрукты тщательно промыть и замочить на 1,5-2 часа. Рис замочить.

Разогреть в казане растительное масло, обжарить морковь. Добавить соль и специи. Рис смешать с сухофруктами, добавить к моркови, залить соком так, чтобы он покрывал рис примерно на 3 см. Довести до кипения на сильном огне и убавить огонь до минимального, закрыть крышкой и варить до готовности. Можно подавать горячим и холодным.

Халва с миндалем

Семечки подсолнечника очищенные — 6 кг

Миндаль — 500 г

Мука — 3 кг

Сахар — 4 кг

Масло подсолнечное — 2 литра

Вода — 2 литра

Семечки подсушить в духовке. Размолоть в кофемолке. Муку подрумянить на сковороде без масла. Соединить семечки и муку. Сахар высыпать в сотейник, воду. Довести сироп до кипения и варить 10-15 минут до полного растворения сахара.

Охладить. Смесь из семечек и муки залить маслом и приготовленным сиропом. Добавить миндаль. Тщательно вымесить. Выложить в форму, накрыть пленкой.

Поставить в холодильник под пресс на полтора-два часа.

Чай

Корица — 200 г

Лимонные корки- 250 г

Сок апельсиновый 2,5 литра

Чай зелёный — 200 г

Кардамон — 50 зерен

Гвоздика — 50 шт.

Вода — 12,5 литров

Листовой зеленый чай залить кипяток, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Добавить лимонные корки, специи, сок. Настоять еще 5 минут. Процедить. Разлить по чашкам.

К чаю подать листики мяты.

Источник: funeralportal.ru